ベタだけど、散財を振り返って今後の糧にしようということで。

リーガルパッド

思えば学生の頃からノート取りってものが苦手だったし、社会人になってからもイベントごとでもらうメモ帳を使ったりルーズリーフっぽいものを買ったりと試行錯誤していてもどうにもしっくり来るものが無かったんだけど、この歳にしてやっと良いものを見つけられた気がする。

Jr.サイズが大きすぎず小さすぎずでちょうど書きやすくて邪魔にならない。替えのノートも安価かつ安定して入手できる。

ハナから書き捨て前提で余白や裏紙を勿体ないというなどという気持ちは持たずに書いては切り取るようにし、必要なものだけポケットに入れておくという運用にして、長期保存の場合には別途PC上で清書するというスタイルが今の自分にはピッタリだった。

Pixel 10 Pro

世間じゃ価格の割に処理性能が低いということで微妙な評判を受けているんだけど、個人的にはそのあたりの使い方はしないし、単純にカスタムなしのAndroidOSだったりfuture dropで早めに新機能試せたり、買い替え時の買取価格だったりサポート期間だったりといったところにPixelシリーズの価値を見出している方ではある。

さて、そんな今回の10シリーズの何が良かったかというと、いわばAndroid版MagSafeであるQi2がQoLの向上にすごく役に立った。

これまでの無線充電での位置ズレで上手く充電できてないみたいな事故が起きないし、MagSafe向けに作られたアクセサリーが使えるのがやっぱり嬉しい。

ちょっとした散歩の時には小銭入れを入れておくとタッチ決済が使えない町中の自販機で助かるし、キッチンの料理中なんかは吸盤式のスマホホルダーが便利だ。

これまでもシールでMagSafeっぽくするものはあるにはあったんだけど、充電の際に干渉する怖さがあるし、使ってるうちにシールが剥がれてしまう耐久性の問題もあった。そのあたりの心配が無くなったのはありがたい。

ソファー

実家だったり学生寮での生活の影響で、これまで自分の住環境にソファーというものを置いたことが無かったんだけど、一方で「ちゃんとしたリビングにはソファーがあるべきだ」的な薄っすらした憧れもあったんですな。

そんなわけで思い切って周辺家具も一新してリビング環境を整えてみた。

↑これが安価•ポケットコイル使用•加水分解しない座面素材という条件に合致したのでふるさと納税で頼んでみた。

これまで「ちょっとダルいな」って時にベッドに横になるしかなくて、結局寝落ちしてしまうのを常々勿体ないなって思ってたんだけど、そこでソファーにだらけてTVを観たりゲーム機をいじったりといった選択肢が増えたのは、積んでるコンテンツを消化する上では良かった。

EVO-X2

購入したタイミングでは我ながら思い切った出費をしたなって感じはあったんだけど、その後にgpt-ossのようなローカルLLMでも十分実用に足るモデルが出てきたこともあって、結果的には良い買い物だったなと思っている。

もちろん単純なコスパの話でいえば適当なところの有償プランを契約した方が良いとは思うんだけど、追加コストやつっこむデータの内容を気にせずに好きなだけLLMをぶん回せるのはことの安心感は大きい。

まさにこれから世の中にどうLLMを適用していこうって皆が模索している今のタイミングでは、遠慮なくバイブコーディングできたりLLMと連携するプログラムを作って試せたりする環境があるのは、エンジニアとして大きなアドだと思うんだよね。

RTX5070Ti

EVO-X2は豊富なVRAMのお陰でLLMの推論として運用するには良いのだけど、画像や動画や音声の生成みたいなところは帯域幅の問題だったりそもそもCUDAが使えなかったりで得意ではない。

逆に言えばそのあたりのメディア生成はLLMほどには大容量のVRAMが必要というわけで、いっちょ良い感じのNvidiaグラボを入手しておこうということで買ってみた。

で実際に使ってみると、ComfyUIで遊んでいるとこれまでの60系のエントリークラスとは一味違うなと実感できる。

4060TiなんかはVRAMこそ多めに積んでるんで生成AI系を「動かせ」はするけど、とにかく待ち時間が長くて生成AIの「回数を回して良い出来のものをピックアップする」という使い方には辛かったんですな。

そのあたりが5070Tiではサクサク動作してくれる。

単に「人の創作の模倣」だけだと正直そんなに興味は沸かなかったんだけど、最近は写真からの空間再現だったりといった面白そうなものが出てきたので、そういうのを気軽に遊べる環境を最安値に近いタイミングで確保できたのは良かった。

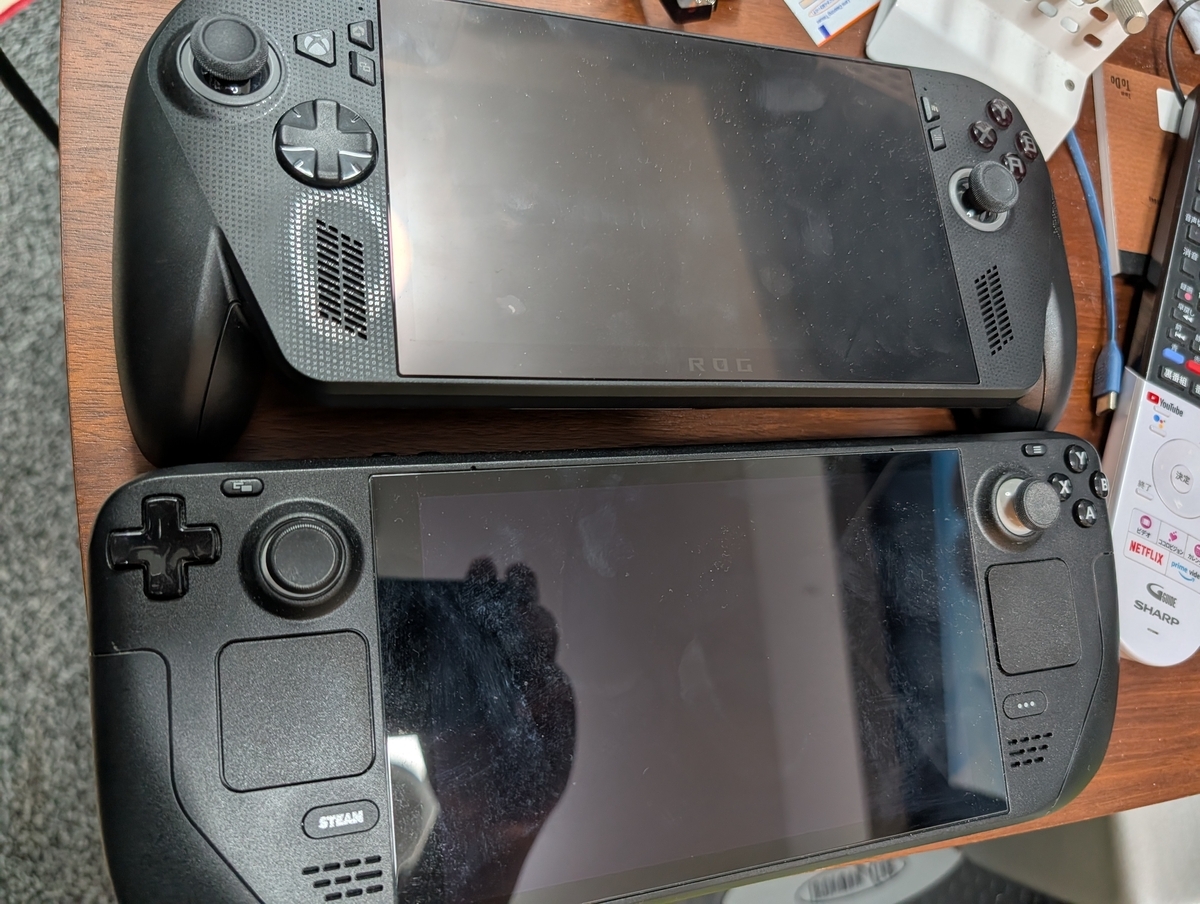

ROG XBox Ally X

単純な性能の高さとWindowsOSはやっぱり偉大ですな!

Steam Deckだとなんだかんだ動かないものがあったり、設定を切り詰めなかったりいけないことが少なからずあったんだけど、そのあたりがRog Xbox Allay Xではデスクトップで遊んでいたものをそのまま持ち込めるのは気楽で良い。

先に述べたソファーを導入した流れもあり、バイブコーディングだったりComfyUIだったりでメインのデスクトップが占有されている時の暇を潰す手段として活躍している。